Par Razia Tijani – Journaliste indépendante, spécialiste environnement et développement durable

La Conférence des Nations Unies sur les Océans, tenue à Nice du 9 au 13 juin 2025, s’est conclue sans surprise : de grandes déclarations, des engagements ambitieux sur la restauration des écosystèmes marins… mais très peu d’espace accordé à l’Afrique centrale. Ni dans les tribunes, ni dans les priorités affichées.

L’Afrique centrale, loin des côtes mais pas des conséquences

Alors que les océans subissent une pression inédite — pollution plastique, surpêche, acidification, montée des eaux — cette région du continent, pourtant étroitement liée au sort des océans par ses bassins fluviaux et ses pratiques industrielles, a une nouvelle fois brillé par son absence politique, institutionnelle et médiatique.

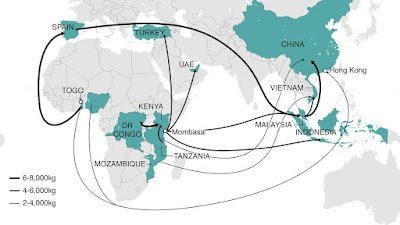

Il serait faux de croire que seuls les pays côtiers sont concernés par la santé des océans. La RDC, le Congo, la Centrafrique, le Cameroun intérieur sont parcourus de milliers de kilomètres de rivières et de bassins versants qui, à travers le fleuve Congo et ses affluents, finissent par rejoindre l’Atlantique.

Chaque bouteille jetée à Kinshasa, chaque sachet abandonné à Mbandaka ou Kisangani, chaque rejet industriel dans une rivière, a un impact différé mais bien réel sur les écosystèmes marins du Golfe de Guinée.

La mer commence dans nos rues. Et elle souffre de notre indifférence.

Pollution plastique : toujours pas de changement structurel

Malgré les résolutions adoptées à Nice, aucune obligation concrète n’a été imposée aux grandes entreprises productrices de plastique à usage unique. Les pays d’Afrique centrale continuent d’importer — ou de produire localement — des tonnes d’emballages non recyclables, qui finissent dans les cours d’eau faute de système de gestion des déchets.

En RDC, par exemple, les fabricants d’eau en bouteille ou de produits de consommation de masse ne financent aucune filière de récupération ou de recyclage. Le plastique s’accumule dans les marchés, dans les ravins, dans les rivières. Puis disparaît aux yeux… mais pas de la nature

Une biodiversité invisible, mais en péril

Si la Conférence des Océans a beaucoup parlé de coraux et de requins, personne n’a évoqué les espèces d’eau douce africaines, pourtant directement affectées par la pollution. Le fleuve Congo abrite des centaines d’espèces aquatiques endémiques. Beaucoup sont aujourd’hui en danger, victimes des microplastiques, des produits toxiques, de l’eutrophisation des eaux.

Cette biodiversité, précieuse et unique, n’a pas été défendue à Nice. Elle ne figure dans aucune résolution finale. Elle continue de disparaître, lentement, dans l’indifférence générale.

Un continent sans voix dans une négociation mondiale

Pourquoi l’Afrique centrale reste-t-elle aussi marginalisée dans les grandes conférences internationales ? Parce que les États n’ont pas envoyé de délégations fortes, parce que les ONG locales n’ont pas été soutenues pour s’y rendre, parce que les médias africains n’y ont pas mis les pieds.

Pendant que les grandes puissances maritimes défendaient leurs flottes, leurs zones de pêche et leurs promesses bleues, les bassins fluviaux du Congo, les pêcheurs artisanaux, les femmes lavandières de rivière, les défenseurs des mangroves, eux, n’avaient personne pour porter leur voix.

Que faire maintenant ? Proffac propose trois pistes

- Faire le lien “forêt – fleuve – océan” dans les politiques environnementales régionales : on ne peut plus protéger la faune terrestre sans agir sur les eaux qui la traversent.

- Responsabiliser les producteurs de plastique, en instaurant une fiscalité écologique ciblée et des obligations de recyclage local, avec implication des entreprises présentes en RDC.

- Préparer dès maintenant une présence africaine forte à la prochaine conférence mondiale sur les océans ou la biodiversité, en fédérant les ONG, les chercheurs et les jeunes militants.

La Conférence des Océans 2025 aurait pu être un tournant. Elle a été, une fois de plus, un rendez-vous manqué pour l’Afrique centrale.

Mais tout n’est pas perdu : notre force est dans l’action locale, dans les voix qui montent depuis nos rivières, nos forêts, nos quartiers périphériques, et dans le refus de rester invisibles.